身寄りなき老後と生前契約

○増加傾向が続く独居高齢者

近年、地方部に限らず都市部でも高齢のご夫婦二人暮らしや一人暮らしの方が増加してます。家族、身寄りは居ても、遠方で暮らしていて、年に数回は行き来はするものの、実家へは戻る予定は無く、親世帯は子世帯に心配を掛けたくないと、生まれ故郷の墓所・仏壇を守りながら、自分でできることは自分でしよう。と頑張っています。

当相談所へも「子ども達はそれぞれ別々に所帯を持って暮らして、将来一緒に暮らすことは無理のようです。私たち夫婦のこれからが心配です」という相談が増えています。中には子どもさんがいないため、ほぼ孤立状態で過ごしている方(ご夫婦)や、子供はいても家族関係が崩壊している方もいらっしゃいます。さらに、すでに体調を壊して入院中の一人暮らしの方や病院相談員の方からの相談も複数あります。もしもそばに身寄りがいなければ、このような悩みは切実なものになります。いわゆる「身寄りなき老後問題」と言われるものです。以下で元気なうちに対策を講じることのできる3つの生前契約を紹介します。

生前事務委任

高齢者が体力の衰えなどで、判断能力はあるものの、入院や介護施設入所などによって、財産管理や各種届出、申請などを第三者に委任せざるを得なくなることがあります。委任期間が長期間にわたる、あるいは体況が元に戻ることは難しいと想定される場合は、何かしらの対策が必要になります。

このような状況に備えて契約するのが、生前事務委任契約です。この契約は、委任のたびに委任状の作成を行う必要が無いように、公正証書という公文書で締結します。概ね以下のような代理項目を定めます。

- 依頼者の財産や収益の管理、保管を行います。また、登記済権利証、実印、銀行印、印鑑登録カード、預貯金通帳、年金関係書類、各種キャッシュカード、有価証券、建物賃貸借契約等の重要な証書等の保管と必要手続を行います。

- 金融機関との取引を代行します。

- 定期・不定期的に必要となる費用の支払いや、これに関する手続きなどを行います。

- 住民票の写し、戸籍謄本、登記事項証明書、行政機関の発行する証明書の請求、受領を行います。

- 介護契約(介護サービスの利用契約)、ヘルパー・家事援助者の派遣契約など)その他に関連福祉サービス利用の契約の締結、変更、解除、解約、費用の支払いなどを行います。

- 要介護認定の申請を行います。また認定に対する承認、審査請求を行います。

- 福祉関係施設への入所に関する契約作業(身元保証含む)、変更、解除、解約、費用の支払いを行います。

- 病院への入院に関する契約(身元保証含む)、変更、解除、解約、費用の支払いを行います。

- これらの事項に関して必要な時は、紛争の解決のための裁判外の和解・仲裁を行います。また、弁護士にお願いして依頼者の権利を守る必要がある場合は、弁護士への依頼を行います。

- その他、本人が希望する代理業務

生前事務委任契約を利用中の方が認知症になった場合、本人の財産管理や身上監護の一部が出来なくなりますので、生前事務委任契約は終了となります。任意後見契約をセットで契約しておくことによって、任意後見人が後見作業の手続きや裁判所への申請を行いますので、安心であり、費用が重複したり高額になったりすることもありません。なお、認知症罹患後の財産管理については「任意後見契約」のほかに「家族信託」という制度を利用する方法もありますので、関心のある方はコチラのページもご覧ください。

いずれにしても現行の老後対策制度では、行政・福祉や居宅介護支援事業者も職務外となる作業も少なくなく、本人や家族が行わなくてはならない部分があります。「生前事務委任契約」、「任意後見契約」、「民事信託契約(家族信託)」などを上手に組み合わせて対策を講じることが必要だろうと思います。

任意後見契約

成年後見制度には「後見人」、「保佐人」、「補助人」のほかに「任意後見人」の4つの受任形態があります。この成年後見制度は施行されてから20年以上経過しました。令和6年3月に最高裁判所が発表した令和5年度の成年後見制度利用者数は、40,951人となっており、制度の利用者数は伸び悩んでいます。

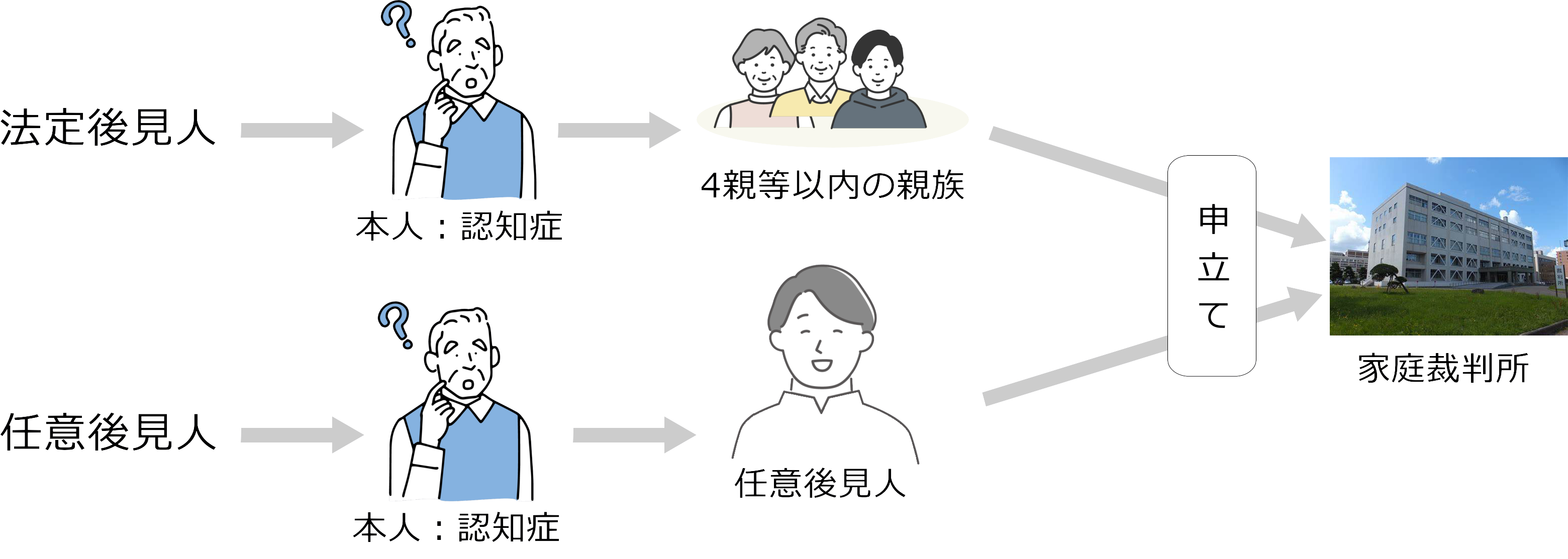

任意後見契約は、認知症に備えて、予め本人の希望する後見人と代理権目録を定めておく契約です。他の受任形態は、法定後見制度と呼ばれており、本人の家族や四親等以内の親族の申立に応じて、家庭裁判所が後見人(保佐人、補助人)を選任します。この際の手続の煩雑さや、後見人と本人(被後見人)もしくは本人の家族との人間関係に不満が出たりするなどの不自由な点が出てきています。こういった点で、本人が後見人を選任する任意後見人契約の利用が徐々に増加しています。

なお、任意後見人及び後見内容については、本人と任意後見人の間で公正証書契約によって定めておきます。

法定後見人と任意後見人ではこのような違いがあるという事を覚えておきましょう。ここでは主に任意後見人の良さを紹介しましたが、法定後見人の良さもあります。それは、任意後見人を選任した後、家族間での揉め事が始まることもあるということ。法定後見人の選任では、裁判官が財産の状況や家族関係なども勘案して後見人を選任することで、揉め事を未然に防ぐことができる場合もあるという良さがあります。この点も覚えておきましょう。

ここでは成年後見制度の良しあしを取り上げているのではなく、二つの制度の仕組みの違いを紹介しています。しかし、現状の成年後見制度では後見人の行える業務に限界があり、若干不便な点もあるという事も理解しておいてください。

認知症への対応の現実を動画でご覧いただけます。

※NHKクローズアップ現代で放映された動画です。許可を得て紹介していますが、コピーは厳禁となっています。

上記動画には、「成年後見制度」や「信託銀行」、社会福祉協議会が実施する「日常生活自立支援事業」の利用が紹介されていますが、近年は2007年に施行された改正信託法による「民事信託」の利用も増えてきています。認知症・おやなきあとへの対策と家族信託のページを参考にご覧ください。

死後事務委任

契約者の死後、以下の死後事務等を委任することができます。

- 葬儀・埋葬に関する事務

- 債権の回収及び医療費、施設利用費、公租公課その他の支払い

- 身辺整理(空き家、家具家財の処理、仏壇の処理等も委任できます)

- 年金等、行政官庁への諸届出事務

- 相続財産管理人の選任の申立

- 遺言執行者、相続人、相続財産管理人等への相続財産の引渡し

- その他死後に必要となる事務および本人が希望する業務

上記4種類(民事信託・家族信託含む)の契約を総称して「生前契約」ということがあります。高齢に伴う不安・悩みは複数出てきますし、それが複雑に関連する場合もあります。そのためこれらの生前契約を一体として締結しておくことをお勧めしています。また、遺言書などを準備することも考えられます。当然ですが、本人が必要と思われる契約のみを選択して締結しておくこともできます。

契約後は、体調に変化が出た時から契約内容に応じた業務が始まります。当相談所では生前事務委任契約専任の相談員を置いています。