成年後見制度

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な人が、資産管理や契約で不利益をこうむったり、人間としての尊厳が損なわれたりすることのないように、家庭裁判所によって選任された後見人が、財産管理や身上監護を行うことで支援する制度です。

認知症になった方が、突然訪れた訪問販売の担当者から、高額な商品を売りつけられたり、金銭をだまし取られたりすることが起きています。このような場合、後見人は契約を取り消し、詐取された金銭を取り戻すことなどを行います。

後見人の仕事

後見人は、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人(事理の弁識を欠く常況といいます)に対して以下のようなことを行います。

- 財産管理:金融機関との全ての取引、不動産や預貯金などの管理、各種支払いなど

- 身上監護:介護契約や福祉施設への入所契約、医療契約などの生活、療養看護

本人のご家族は、認知症が軽度であれば、少しの手助けで一緒に暮らすことも可能です。しかし、症状が進行すると、大声をだしたり徘徊や虚言、被害妄想など、認知症特有の症状が出始め、家族が支援を続けることも困難になります。このような場合に、成年後見人の選任を家庭裁判所に申し出て、後見人が選任されれば、所有する動産・不動産ほかすべての財産を管理し、本人の人権・利益を法的に守ります。また、介護施設等の福祉施設への入所申請も行いますので、家族の負担はぐんと減ります。

後見制度は4種類?

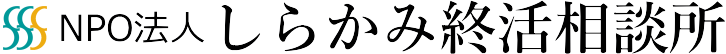

成年後見人は、法定後見人と任意後見人の2種類があるという言い方が多いのですが、裁判所では、「後見開始」、「補佐開始」、「補助開始」、「任意後見監督人選任」の4種類で集計を発表しています。

令和5年度の成年後見申立件数について、令和6年3月に発表されたデータによると、1年間で40951件の申立があったとされています。一方、認知症罹患者数については、発表する団体等によって多少違いがありますが、令和5年現在でおよそ600万人とすると、認知症罹患者の成年後見制度利用者率は6%~7%程度と、利用者数は伸び悩んでいると言えます。

- 法定後見人:すでに判断能力が不十分になってしまった方に対し、家族や縁者(4親等以内)からの申し立てにより家庭裁判所によって選任された後見人が後見事務を行います。本人の判断能力の程度に応じて「後見」、「補佐」、「補助」と職務の範囲が分けられます。

- 任意後見人:将来、判断能力が不十分になった時に備え、本人が元気で判断能力があるうちに、あらかじめ本人が希望する後見人を選任し、公正証書で任意後見契約を結んでおくものです。認知症が進んできたときに、任意後見人受任者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立て、後見事務を開始します。

- 任意後見契約の利点

法定後見人は、家庭裁判所で第三者が後見人に選任されることが多いため、後見事務が始まったあと、家族が違和感を感じることがあるそうです。

任意後見契約では、予め本人が希望する後見人を選任しておくことが出来ますので、任意後見人が行う後見活動に対して、本人や家族が受け入れやすくなります。 また、家族のために管理する財産から支出することも可能となります。

--任意後見人のご相談、申込みは、しらかみ終活相談所までご連絡ください。--

●法定後見人利用の際の注意点

後見人が選任されることで、すべての財産は後見人の管理下に置かれることになります。後見人の管理する本人の財産は、原則的に本人のために管理・処分(支払等)します。

ここで困ったことが起こる場合があります。後見人が本人の収入や財産を家族の生活のために処分するには、裁判所の許可が必要になります。本人が元気なときには、本人の年金や賃貸不動産の収入で家族が暮らしていたとすれば、後見人が選任されることにより家族の生活が立ち行かなくなるという、思いもよらないことになりかねません。

家族信託で家族を守る

このような認知症の方の家族の生活を守る「家族信託」という制度もありますので、成年後見制度に併せて、こちらも確認してください。▷▷コチラのページで確認できます。

また、医療機関へ入院したり、介護施設に入所し、自分でやるべきことが出来なくなった時に備える「生前事務委任」という仕組みもありますので、是非こちらも確認してみてください。 ▷▷コチラのページで確認できます。